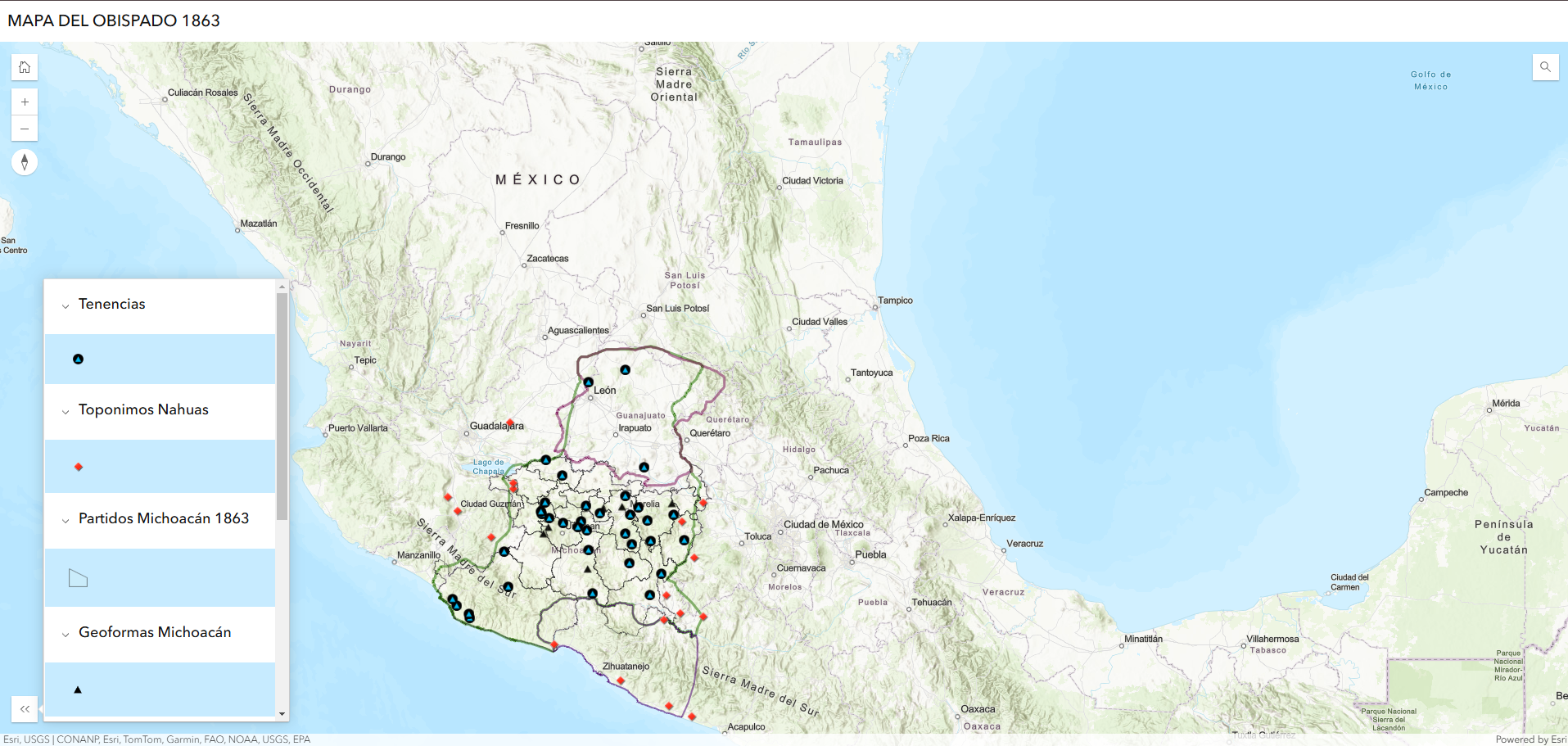

Mapa digital del Obispado de Michoacán

Este Sistema de Información Geográfica-Histórico (SIG-H) permite reconstruir, a partir de fuentes cartográficas y documentales, la distribución de comunidades indígenas, topónimos de origen náhuatl y purépecha; así como unidades territoriales (tenencias y partidos) dentro de los actuales municipios del país, lo cual contribuye a visualizar la persistencia o transformación de estos territorios en el tiempo.

En este sentido, el Observatorio permite aportar una herramienta útil para el análisis de la identidad territorial indígena, al evidenciar geográficamente estos pueblos que estaban organizados y reconocidos institucionalmente en el pasado. Al mismo tiempo, este SIG-H permite establecer vínculos entre la distribución territorial de los años sesenta del siglo XX y las configuraciones contemporáneas, lo cual resulta interesante para comprender procesos de transformación territorial, o los conflictos por el territorio. Su publicación en el OPIRNA facilita, además, el acceso público a esta información geográfica, el análisis territorial de la historia regional y el fortalecimiento de la memoria de los pueblos indígenas, así como su derecho a la información y la autodeterminación territorial.

En el momento en que se fue desarrollando y concluyendo el Visor Toponímico Mexicano en colaboración con el Laboratorio de Lengua y Cultura del CIESAS, surgió la necesidad de explicar el tipo de ocupación territorial que en el pasado tenía el actual estado de Michoacán. Este aspecto no se pudo desarrollar y consistía en observar las zonas de mayor conflictividad, en términos históricos, con relación al control, manejo y administración de los recursos naturales por parte de los actores sociales e individuales, presentándose tanto en un mapa estático como en uno interactivo.

Como un primer paso se consideró partir de una base cartográfica histórica, por lo que se utilizó un mapa del Obispado de Michoacán fechado en “1863” como fuente principal. La decisión se sustentó en que se encontraban delineados algunos límites territoriales y elementos geográficos, como por ejemplo topónimos de asentamientos urbanos. Razones por las que se consultaron las Noticias para formar la historia y la estadística del Obispado de Michoacán, presentadas a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1860 por el Dr. José Guadalupe Romero. El texto describe comunidades, ranchos, pueblos, tenencias y otras unidades territoriales que conformaban el estado en la década de los sesenta del siglo XIX.

A partir del análisis del mapa decimonónico y la información del libro, se realizó la identificación sistemática de topónimos (ranchos, pueblos, tenencias, etc.) pertenecientes a la delimitación del obispado. Los nombres fueron ubicados y marcados visualmente dándoles un número de identificación sobre el mapa original y, posteriormente, referenciados en un mapa base como puntos geográficos dentro del entorno de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en QGIS, permitiendo su ubicación dentro de la cartografía contemporánea.

El mapa del Obispado de 1863 fue la base para una georreferenciación en QGIS, utilizando puntos localizados para ajustarlo a un sistema de proyección contemporáneo y poder comparar las capas cartográficas históricas con las actuales. Esto permitió evaluar con mayor precisión la correspondencia espacial entre la delimitación histórica del obispado y las divisiones territoriales contemporáneas.

Durante la elaboración del SIG se incorporaron capas temáticas relevantes, entre ellas:

- Tenencias

- Topónimos de origen náhuatl

- Partidos políticos de Michoacán en 1863

- Geoformas relevantes del estado

- Porciones del obispado ubicadas en los actuales estados de Guerrero y Guanajuato

- Línea divisoria del obispado en los tres estados mencionados

Las capas permitieron una organización ordenada de la información, facilitando tanto su representación visual como el análisis comparativo.

Con base en la georreferenciación de comunidades y elementos territoriales identificados, se delimitó el área aproximada que abarcaba el Obispado de Michoacán en 1863. Esta delimitación se contrastó con las líneas divisorias del mapa original, permitiendo verificar su correspondencia histórica y espacial.

El uso combinado de cartografía histórica y las Noticias de Romero, junto con herramientas SIG como QGIS y ArcGIS Online, permitió reconstruir de manera aproximada pero rigurosa el espacio eclesiástico del Obispado de Michoacán en 1863. Se reconocen posibles márgenes de error en la ubicación de ciertos topónimos y unidades productivas, debido a imprecisiones de las fuentes originales y a la desaparición de algunas localidades en la cartografía actual.